日程と時間割

学力検査実施日

2025年3月11日(火)12日(水)

合格発表日

2025年3月19日(水)正午

1日目

国語(100点配点)9:00~9:50

理科(100点配点)10:10~11:00

英語(100点配点)11:20~12:10

2日目

社会(100点配点)9:00~9:50

数学(100点配点)10:10~11:00

例年より1週間ほど遅くなっています(2024年度入試は3月6日・7日実施でした)

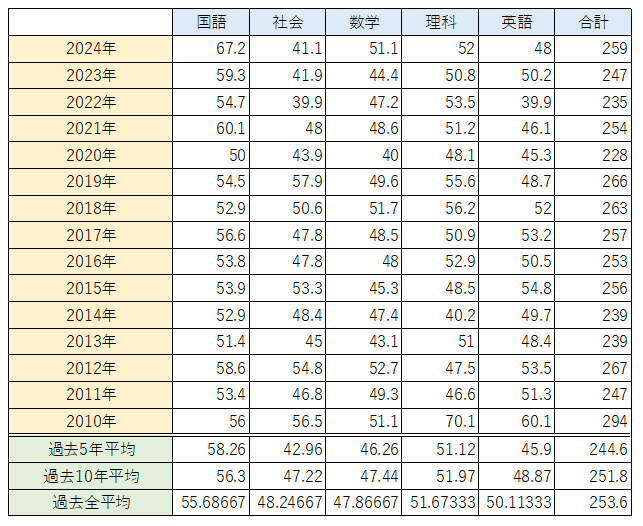

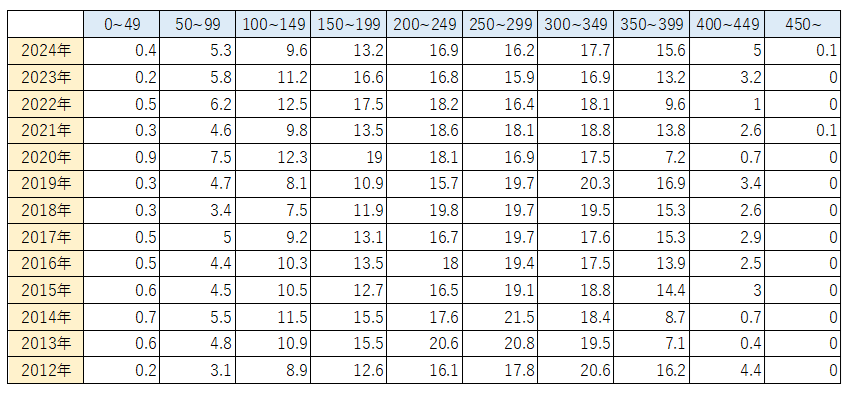

石川県公立高校入試 合格者平均点・人数分布

泉丘高校への合格ライン

合格ほぼ確実ライン:平均点+130点

合格ギリギリライン:平均点+115点

理数科合格ライン :平均点+160点以上

2024年度の入試を例にして考察します。まず、平均点が259点(上表参照)で、380点以上の子はほぼ全員合格でした。ですから平均点+120~130点以上あればほぼ確実に合格と推測できます。

一方、377点で不合格だが375点で合格というケースも2024年度はありました。ですから375点前後が合格ギリギリラインと推測できます。ギリギリラインの子たちは内申点も考慮されるので、このような逆転現象が起きます。

なお、このギリギリラインは年々上がっている印象です。以前までは平均点+95~105点ほどがギリギリラインでした。泉丘人気は高まっており、以降も高まっていくでしょう。

また、理数科ですが、年度によって合格ラインはかなり上下します。平均点+160点はまず必要かと思います。+180点必要な年度もあります。

国語の傾向と対策

大問1:漢字16点【2分】

大問2:長文28~30点【14分】(主に説明文)

大問3:長文28~30点【14分】(主に物語文)

大問4:古文16点【10分】

大問5:作文10点【10分】

◆漢字

読み4問、書き4問の計8問で、レベルは漢検4~3級程度です。16点満点を取りたいです。漢字が苦手な子は漢検3級の問題集を買って特訓です。

◆読解問題

全体的に問題数が多い(28問前後)ので、スピードが必要です。とにかく時間が足りなくなるのが国語です。上に青色で理想的な時間配分を書きましたが、普段の勉強においても時間を意識して問題に取り組むことです。ダラダラ解いていては何の練習にもなりません。

◆記述問題

文字数が多いです。2024年度は大問2の問6で60字そして問7で70字。2023年度は大問2の問7で80字。大問2の最後の問題が70字前後の記述問題です。空欄は絶対にダメです。何か書いて途中点を狙うことです。記述問題に毎日取り組み、大人の人に添削してもらい、とにかく経験値を積みましょう。

◆古文

そこまで難しくありません。本文の横にほぼ注釈が書いてあります。30問ほど集中的に古文の問題に取り組み、主要古文単語を暗記すれば大丈夫です。なお、現代仮名遣いと返り点はほぼ毎年出ます。

◆作文

200文字程度の作文が毎年出ます。何を書くか迷っては時間をロスします。自分なりの作文の型を持ち、書いた際は大人の人に添削してもらいましょう。名作を書く必要はなく、意味が通じていれば問題ありません。漢字ミスや話し言葉の使用などエラーしないことです。

◆文法

2024年度は7点配点。2023年度は4点配点。配点は低いので、普段の勉強においても多くの時間を割く必要はありません。ただし、金沢市統一テストには多く出るので、注意してください。

◆詩・短歌・俳句

例年出ていないので、出ないと思われます。ただし、文法同様、金沢市統一テストには出ます。

理科の傾向と対策

大問1:小問集合2点×8問=16点【7分】

大問2:

大問3:物理/化学/生物/地学から各1問

大問4:各16~18点【各8~9分】

大問5:

大問6:複合問題16~18点【8~9分】

(例)2024年度

大問2:消化(生物)

大問3:イオン(化学)

大問4:ばね(物理)

大問5:月と金星(地学)

大問6:植物・電気・地学の複合問題

◆記述問題

記述問題と作図はここ数年減少傾向です。10年前の2015年度は10問、そして2018年度の12問をピークに、2023年度は5問、2024年度は6問です。問題も定番のものが多いです。全国入試問題の過去問が対策としては一番いいでしょう。添削は必ず大人の人にしてもらいましょう。

◆暗記に頼らない

理科と社会は暗記科目だ、とよく言われます。しかし、その時代は終わっています。現在の入試は、暗記をした上で原理原則を理解しているかが問われます。だから、普段の勉強においては単純な暗記ではなく、なぜそうなるのかを説明できるよう練習しましょう。

◆分野で偏った勉強をしない

大問1には8問出題されますが、物理・化学・生物・地学から各2問ずつ出ます。大問2~5も各分野から16~18点分出題されます。ですから1つの単元に絞った勉強は禁物です。バランスよく4分野の学習をすることです。

◆理科が苦手な子へ

勉強の優先順位を2点伝えます。まずは生物・地学から始める。暗記だけではないと前述しましたが、この2分野は暗記が多めです。ですから比較的短時間で効果が出やすい分野です。次に用語→計算問題→記述問題の順に勉強を進めることです。用語が頭に入ってないのに記述は出来ません。計算問題もパターンが決まっているので、類題を繰り返すと解けるようになります。

英語の傾向と対策

大問1:リスニング 30点【約15分】

大問2:並び替え・英作文12点【5分】

大問3:対話文 28~30点【15分】

大問4:説明的長文 28~30点【15分】

◆リスニング

問題A、B、Cの3つから成ります。さらにCはpart1とpart2があります。難易度は普通ですが、C1とC2が長いので、集中力との勝負になります。各問題2回放送されますが、リスニングが得意な子は2回目の放送中に他の問題を解くのもいいでしょう。リスニングの問題集の他にも、普段から音読をちゃんとすることでリスニング能力は鍛えられます。

A :対話文を聞いた後に、その内容について質問され、正しい英文を選ぶ

B :対話文を聞いた後に英語で質問され、図やグラフから正しい答えを選択する

C1:長めの対話文を聞き、その内容に合うように空欄に適語を入れる

C2:長めの文章を聞き、その内容について正しいものを選択したり記述したりする

◆読解問題

国語同様、時間が足りません。かつ、英語はリスニングで15分ほど強制的に拘束されますので国語以上に時間管理が大切です。しかし、速く読もうとして雑に読んでしまってはダメ。長文読解は精読→速読のステップを踏めば伸びます。まずは正確に読む練習。その練習を多く積めばスピードはついてきます。最初から速読を求めると伸びません。

◆英作文

大問2・大問3・大問4の中に出てきます。「3語以上で」「4~8語で」など語数指定があります。また、よく出るのが誰かになり切って書かせる問題です。例えば大問3では「あなたが○○さんなら何と言うか」という問題がよく出ます。大問4では本文についての対話文が書かれていて、対話の所々にある空所に適切な英作文を書く問題が出ます。以前は型があればかけた問題が多かったのですが、最近はあまり通用しません。全国の入試過去問で練習し、大人の人に添削してもらいましょう。

◆大問2について

少し短めの長文の中に、並び替えの英作文が3問、空所にあてはまる英文を3語以上で書きなさいという問題が1問出ます。ただ、この傾向は2023年度からで、それ以前は、同じく少し短めの長文に空欄があり、話が繋がるよう適切な英文を記号で選ぶ問題でした。大問2は傾向がよく変わります。変わっても焦らず、でも時間をかけ過ぎず5分で。

◆大問3の対話文について

大問3は図やグラフ、パンフレットなどを見ながら答える問題で、非常に難解です。多くの受験生がここで時間を取られてしまい、大問4の長文を読むための時間が十分に取れなくなります。過去問で練習する際は、上記の読解問題の項で書いた通り、まずはゆっくりでいいから正確に読むことです。

社会の傾向と対策

大問1:世界地理 15~19点【8分】

大問2:テーマ別歴史 15~19点【8分】

大問3:憲法・三権分立 15~19点【8分】

大問4:日本地理 15~19点【8分】

大問5:歴史(明治以降)15~19点【8分】

大問6:金融・消費 15~19点【8分】

◆記述問題

全体の約3分の1を占めています。2024年度は41設問中14問、2023年度は34設問中12問、2022年度は35設問中12問が記述問題でした。そこまで難しいものは出ませんが、記述問題の問題集をしっかり演習して定番を押さえましょう。必ず大人の人に添削してもらうこと。

◆地理の資料問題

地理はグラフ・地図・表を読み取る資料問題が多く出題されます。そして多いのが「資料1と資料2を見て書きなさい。」という形式ですが、こういう問題は片方の資料だけについて答えるのではなく、必ず2つの資料のことについて答えましょう。そうしないと減点になります。

◆大問2「テーマ別歴史」

例えば2024年度は「日本の社会と経済」について奈良時代から江戸時代まで出題されました。2023年度は「地方の状況」について平安時代から江戸時代まで。2022年度は「政権の変遷」について平安末期から江戸時代まで。2021年度は「法や決まり」について奈良時代から江戸時代まで。時代固定ではなく、時代を飛び越えた縦割りの出題形式です。

数学の傾向と対策

大問1:小問集合 30点

大問2:規則性or確率10点

大問3:関数 14点

大問4:連立方程式 10点

大問5:作図 8点

大問6:平面図形 14点

大問7:空間図形 14点

◆難易度について

難問は多くありませんが、やや難レベルが多い印象です。ですから、数学が大得意な子にとっては簡単に映り、80点以上を取れるでしょう。一方、ちょっと得意というレベルの子では歯が立たず、50点も取れないでしょう。いわんや数学が苦手な子は・・・。対策としては、早めに予習を進め、入試問題過去問に多く触れ、やや難レベルに慣れるしかありません。

◆時間配分

各問題ごとの時間配分はありませんが、10分の見直し時間は必ず絶対に何が何でも神に誓って確保してください。後述しますが、大問6や7の(3)で6点獲得するより、正負の計算と文字式計算で各3点の計6点を獲得するほうが確実です。また、30分で全体をざっと見ることも大切です。30分で全体を把握し、10分で解けそうな問題に挑戦し、最後の10分は見直し。過去問を解く際はいつも時計を意識しましょう。

◆大人気「四分位範囲」「箱ひげ図」

全国的にも大人気の単元です。石川県公立高校入試でも2023年の大問1、2024年の大問2と、2年連続で出題されています。何なら金沢大学附属高校にも出ています。絶対に対策することです。難易度もそこまで高くないですから、練習問題を数題やれば慣れます。

◆規則性・確率

樹形図や表を書けば解ける問題ばかりです。高校数学で習うPやCや!は知らなくても解けます。逆に樹形図などを綺麗に書けないとミスします。雑に書き、数え間違えて失点した生徒を多く見てきました。ですから普段から樹形図や表などを丁寧に書く癖をつけましょう。

◆関数

令和6年:ハイキングとダイヤグラム

令和5年:針金を曲げて作る長方形の面積と関数

令和4年:車の燃料と一次関数

令和3年:斜面を転がるボールと二次関数

令和2年:二次関数と平面図形・空間図形

平成31年:水道料金と一次関数

上のように、令和になってからの出題傾向は関数を身近な物事に関連付けた問題ばかりです。難しく映りますが、関数の問題に慣れていれば(1)(2)は簡単です。ここの7~8点は確実に得点したいです。関数は図形と違い、演習量を重ねれば慣れます。特にダイヤグラムの問題を多く取り組みましょう。

◆連立方程式

問題の説明がややこしい上に、式も計算が面倒くさいです。しかし難易度が絶妙で、解けそうな雰囲気の問題なのです。ですから取り組んでみるも計算が合わず、やり直していたら時間がかかり、挙句の果てに間違えてしまったという子が意外と多いのです。連立方程式の問題で時間を使い過ぎ、後半の問題を解く時間がなくなったら最悪です。計算力の鍛錬、あとは大量演習。関数同様、演習量を重ねれば連立方程式も慣れます。

◆平面図形と空間図形

大問6と大問7は、(1)と(2)は必ず得点してください。そこまで難しくありません。(3)は非常に高難易度の問題が出ます。センスも必要なので、人によっては(3)はスルーする作戦でもいいと思います。