さて、1週間後に迫ってきた「第1回金沢市統一テスト」。

どんな出題傾向なのか、不安な子もいるかと思います。ですから本日は、各科目の傾向と対策(まずは数理社)を最初に書きます

次に、「どうしても点数が気になる!」というお母さんのために、過去の平均点などから、各志望校、どれくらい得点すればいいのか、その目安を簡単に書きます。

お母さんや受験生の不安を少しでもぬぐえたら、と思います。

数学の予想傾向

大問1:小問集合

(1)計算問題

ア:正負の数 加減

イ:正負の数 累乗を含む四則演算

ウ:文字式計算 分数を含む

エ:通分を使う分数の文字式計算

オ:ルートの計算

(2)二次方程式または因数分解など

(3)関数 基礎問題

(4)平行線と角度

(5)確率または箱ひげ図

大問2:関数

(1)(2)式を求める・変化の割合・座標など

(3)座標平面上の面積

大問3:箱ひげ図・確率・資料の読み取りなど

(1)(2)

範囲の読み取り

相対度数の計算

箱ひげ図や資料から読み取れることの選択

確率と場合の数 など

大問4:連立方程式

近年「割合」が多い

大問5:作図

垂直二等分線・角の二等分線・垂線を利用

大問6:規則性

(1)(2)〇番目の~~を求める問題

(3)文字を使った式で説明

大問7:空間図形

(1)(2)(3)体積・面積・表面積など

大問8:平面図形

(1)(2)(3)角度・合同の証明・面積など

難易度自体はそこまでではないです。が、大問3・4・5・6あたりで時間を取られる子が例年多い印象。なので、すぐに解法が浮かばなければ、一旦飛ばすことをお勧めします。連立方程式の計算で時間を取られる子が特に多いです。

大問1(5)と大問3は、おそらく表裏一体?一方で確率が出たら、もう一方は箱ひげ図の問題が出る傾向と思われます。今年は、全国的に人気な単元である箱ひげ図が大問3に出る可能性が高いので、しっかり演習しておきましょう。

全体的な難易度は、基礎標準~やや難レベル。難問対策などは必要ないかと思います。教科書の巻末問題をまずしっかり復習です。やり方の説明をできるくらいまで仕上げましょう。塾生の子は、夏休みの問題集をマスターすれば十分90点以上を狙えます。

過去の平均点から見る「泉丘・二水・金大附属」などの合格ライン

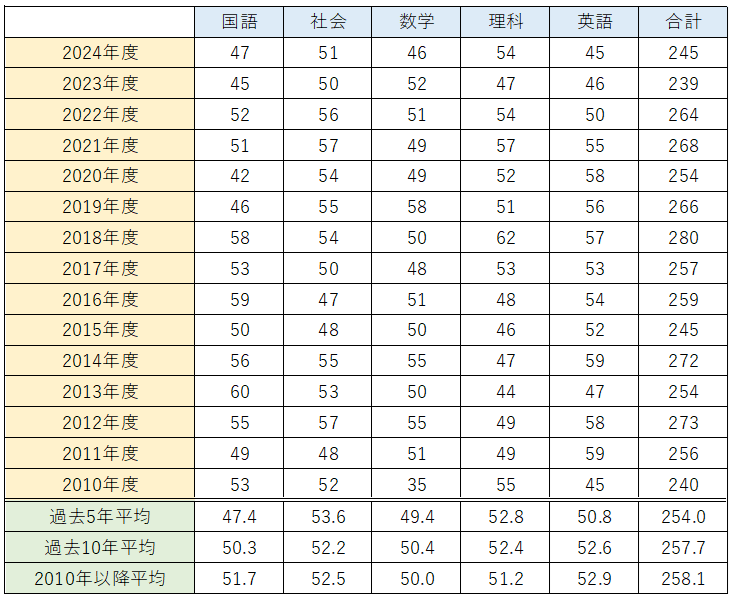

一番上にもありますが、改めて平均点の一覧表。

2023年、今の高校2年生の時代は驚きの低得点でしたが、その年度以外はおおむね250点前後です。仮に平均点を255点(過去5年平均)としたら、

泉丘理数:405点

泉丘普通:380点

二水 :355点

桜丘 :335点

錦丘 :310点

金沢西 :280点

野々市明倫:260点

金沢商業:240点

金大附属:390点

石川高専:330~360点

というところでしょうか。各科目で何点くらい取ればいいのか、事前にシミュレーションしておくといいでしょう。

理科と社会について 理科の傾向は変更の可能性大

理科は、例年と傾向が変わる可能性が非常に高いと思われます。なぜなら、今年3月に行われた石川県公立高校入試の傾向が変わったからです(大問数が6から5に)。統一テストの傾向も、おそらくそれに合わせてくる可能性が大です。

大問1:融合問題

大問2~5:生物・地学・物理・化学から各1問ずつ

記述問題は例年通り多くなりそうですが、一方、入試の新傾向から鑑みると、計算問題も今年は多く出題されそうな予感。もし統一テストに出なくとも入試に多く出る可能性もあるので、対策しておくのが良いかと思います。

社会は、記述問題が多いですね。去年は大問6で「連立政権を作る利点は?」など、非常に書きにくい問題が出たので要注意です。高市政権でも「自公解消」「自維連立」など最近あったので、2年連続で連立政権の問題が来る?公民の記述は書きなれていない子が多いと思うので特に注意です。

大問1:世界地理

大問2:古代~近世史

大問3:現代社会または日本国憲法

大問4:日本地理

大問5:近現代史

大問6:選挙・日本国憲法など

石川県公立高校入試と傾向が異なるのは、大問3・6の公民パートのみ。他は入試と同じ傾向で同じレベルですから、まさに入試本番です。ちなみに入試は、大問3が政治、大問6が経済です。

対策としては、やはり記述問題です。学校ワークや定期テスト・実力テストで間違えた記述問題をコレクションし、覚えなおすのが良いでしょう。テストが毎回難しいと学校で言われている先生の問題ほど、この覚えなおし効果は抜群です。

国語は入試との傾向の違いと時間配分に要注意

過去5年間の国語の平均点を見てみると、令和2年度の42点に始まり、ほぼ毎年50点前後です。5年間の平均点も47.4点。毎年のように受験生を悩ませる、難易度の高い科目です。

その背景には、金沢市統一テスト特有の出題形式があります。公立高校入試や石川県総合模試とは異なり、得点源となる200字の課題作文が出題されません。また、論説文・小説・随筆いずれも小問数が多く、語数指定のある記述問題が多いことが、得点を伸ばしにくい要因となっています。

特に昨年度は、時間的な厳しさが際立ちました。

大問2の論説文では記述が3問出題。50文字、50文字、45文字で合計145文字。大問3の物語文でも3問で、20文字、55文字、65文字と合計140字の指定がありました。つまり、大問2と3のわずか2題で約300字近い記述を求められる構成だったのです。その結果、受験生は十分に考える時間が取れず、平均点はわずか47点という厳しい結果となりました。

このような傾向を踏まえると、時間配分の意識が何よりも重要です。問題を解く際は、常に時計を確認しながら進める習慣をつけましょう。特に大問2・3・4の配分は「20分・20分・10分」を目安に決めておくと、最後まで焦らずに解ききることができます。

英語も記述が多いぞ!

近年、石川県の公立高校入試の英語は明らかに難化傾向にあります。過去5年間の平均点を見ても、令和5年度(25年度)と令和3年度(23年度)を除き、いずれも40点台にとどまり、令和4年度(22年度)には39.9点と40点を割り込むという、入試史上最低の平均点を記録しました。

金沢市統一テストでも同様の傾向が見られます。昨年度も一昨年度も平均点は50点を大きく下回り、受験生にとっては非常に厳しい内容となりました。

問題構成を見てみると、リスニングが11問で34点。その中には英文記述も含まれています。続く対話文では、語順整序や空所補充の英作文が合わせて12点。さらに、ウェブサイトの資料をもとにした会話文では英文記述が2問、英作文が1問出題され、資料に基づく長文読解でも英文記述と4文以上の英作文がそれぞれ1問ずつ登場します。

つまり、英文記述と英作文の比重が非常に高いのが大きな特徴です。リスニング・対話文・会話文・長文読解のいずれも、内容理解だけでなく、正確な表現力が求められます。

また、語順整序では「不定詞」「受動態」「現在完了」に加え、「分詞の後置修飾」がよく出題される傾向があるため、確実な理解が必要です。さらに、高得点を狙うためには、英作文の反復練習が欠かせません。

コメント