目次

金沢大学附属中学の算数の入試問題は、

B4サイズの用紙2枚にわたって出題され、

全部で9〜11題ほどの大問が並びます。

幅広い単元から出題されるのが特徴で、

計算力はもちろん、応用力や思考力

も問われる内容になっています。

ここでは、出題傾向や頻出単元をもとに、

保護者の方が知っておきたい対策ポイントを詳しく解説します。

大問1は計算問題:金大附属中学合格には落とせない2問

毎年、必ず大問1には計算問題が2問出題

されます(平成29・30年度のみ3問)。

ここは絶対に落としたくない部分ですが、

実際は分数や小数を組み合わせた

やや複雑な計算になっており、

焦ってミスをしてしまうお子さんも少なくありません。

計算スピードと正確性、両方の力が求められます。

出題頻度が高い単元はこれ!

以下の単元は、ほぼ毎年のように出題されている重要分野です。

・速さ ・割合

・規則性 ・比

・面積 ・体積

また、平均・角度・対称な図形なども

よく見られる傾向があります。

すべて教科書にある基本的な内容ではありますが、

複数の単元が融合して出題されるケースも多いため、深い理解が必要です。

「速さ」は金大附属中学入試の最重要単元!出題例と対策

近年、「速さ」はほぼ毎年出題されています。

内容は以下のようにバリエーション豊かです。

・令和7年度:ガソリンと走行距離、時計算、旅人算

・令和6年度:家と自転車置き場の往復

・令和5年度:マラソン、最短ルートと時間

・令和4年度:最短ルートと道のり、旅人算

・令和3年度:時間を求める、時間計算、時計算

特に「旅人算」と「時計算」の頻度が高く、

今後は通過算や流水算といった

他の応用問題が出る可能性も考えられます。

ただし、難易度はそこまで高くなく、

教科書の内容をしっかり理解していれば対応可能です。

「割合」の出題は身近なテーマが中心

「割合」も頻出です。以下のような出題があります。

・令和7年度:買い物と割引、ヒストグラム

・令和6年度:仕事算、円グラフ

・令和5年度:どちらが得かを割合で求める

・令和4年度:消費税、ポップコーンの体積と割合

・令和3年度:買い物と割引、料理と割合

・令和2年度:遊園地のチケット、的当て

・平成31年度:重さと体積、野球の打率

代金の問題が非常に多いです。

一方、近年は、ヒストグラムや円グラフといった

「資料の活用」と組み合わされた出題が増えています。

全国的に入試で人気の形式になっているため、

今後も出題が続くと予想されます。

「規則性」の問題は数列・周期算に注目

規則性の問題は、見た目には簡単そうに見えて、

理解と観察力が必要です。

最近では、以下のような出題がありました。

・令和7年度:タイルを並べる

・令和6年度:タイルを並べる

・令和5年度:記号の周期算

・令和4年度:碁石と記号を並べる周期算

・令和2年度:日暦算

等差数列の理解と、

周期的な繰り返しのパターン

を見抜く力が求められます。

基本的な考え方をしっかり身につけ、

数え間違いや見落としを防ぐ訓練をしましょう。

平面図形の問題は「教科書レベル+少し応用」

平面図形の出題も非常に多く、近年は以下のような構成です。

・令和7年度:時計と角度、平行四辺形と三角形の面積

・令和6年度:四角形の面積

・令和5年度:円と四角形の面積、正三角形と角度

・令和4年度:円と四角形の面積、比と面積

・令和3年度:平行四辺形の面積、三角形と角度、円の面積

・令和2年度:線対称と角度

・平成31年度:三角定規と角度、対称な図形

特徴的なのは、難問奇問は出ず、

教科書の応用程度で対応できる点です。

難しい補助線や図形の移動はほぼ不要で、

基本を押さえていれば大丈夫です。

空間図形はやや難しめ

空間図形は、「収納」「体積の比較」など、

少し手間のかかる問題が出題される傾向にあります。

・令和7年度:容器に水を入れる

・令和6年度:かまぼこと板の体積と重さ

・令和5年度:立方体の展開図、箱に収納する

・令和4年度:容器の体積とポップコーンの価格

・令和3年度:本を本棚に収納する

・令和2年度:直方体の展開図

・平成31年度:三角柱の展開図、直方体の体積

特に「収納する問題」は、

整理力や空間把握能力が必要で、

時間をかけすぎると他の問題に支障が出ます。

式を書きながら丁寧に解く習慣

をつけておくことがカギです。

毎年出る訳でははありませんが、注意が必要です。

金大附属中学算数入試名物「タイムキラー問題」に要注意!

金沢大学附属中学の入試には

「時間がかかる問題」が混じっており、

これに引っかかると他の問題を解く時間がなくなる可能性があります。

特に以下のようなタイプには注意しましょう。

■「どちらが速いか」の問題

令和6年度の問題を例に挙げます。

20分間で360枚コピーできるコピー機Aと、15分間で340枚コピーできるコピー機Bがあります。このとき、次の問いに答えなさい。

(1)10分間で、より多くの枚数をコピーできるのは、どちらのコピー機ですか。

(2)2つのコピー機を同時に使って、2500枚コピーをします。コピー機Aは20分間、コピー機Bは15分間使った後、どちらも5分間休ませます。コピー機を同時に使い始めてから、2500枚コピーし終えるまでにかかる時間は、何時間何分何秒ですか。

このような問題は、一つひとつ順を追って考えないと解けず、

焦るとミスが増えます。

■「収納する」問題

令和3年度の問題を例に挙げます。

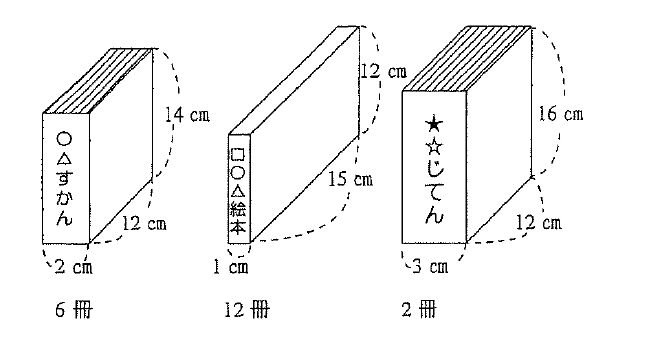

Aさんは、3種類の大きさの本を合わせて20冊もっています。本の大きさと数は次の通りです。この本がちょうど全部入る本棚があります。次の問いに答えなさい。

(1)20冊の本の厚さの合計を求めなさい。

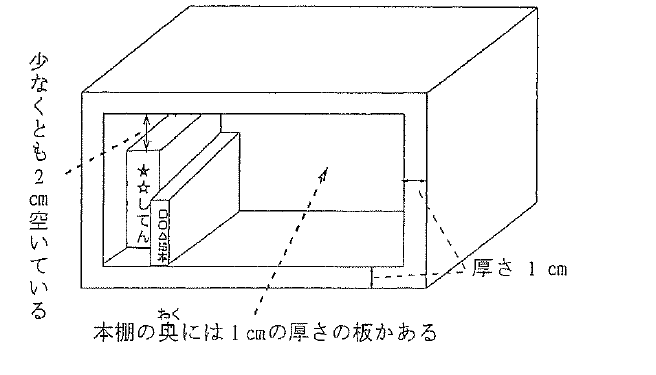

(2)20冊の本を下の図のように本棚に入れると、横はすき間がなくぴったり収まりましたが、縦は少なくとも2cmのすき間が空きました。この本棚は、周りがすべて厚さが1cmの板でできています。本棚の奥も1cmの板でふさがれています。本棚を作っている板の体積は全部でどれだけですか。

これらを私は「タイムキラー問題」と呼んでいます。

解くのに時間がかかる一方で

配点はそれほど高くない場合もあります。

時間配分を意識し、後回しにする勇気も必要です。

まとめ:教科書+思考力トレーニングが鍵

金沢大学附属中学の算数入試は、

教科書の応用レベルをベースにしながらも、

論理的思考を絡めた出題が多く見られます。

ポイントは以下の通りです。

・計算問題は正確さが命

・速さ・割合・面積・規則性は必出単元

・タイムキラー問題に飲み込まれない冷静さ

・図形問題は「教科書+丁寧な演習」で十分対応可能

入試対策は「特殊な教材」ではなく、

教科書内容を丁寧に復習し、

応用的な問題に触れることで力がついていきます。

毎日の学習の中で「なぜそうなるのか」

を意識しながら取り組むことが、合格への近道です。

コメント